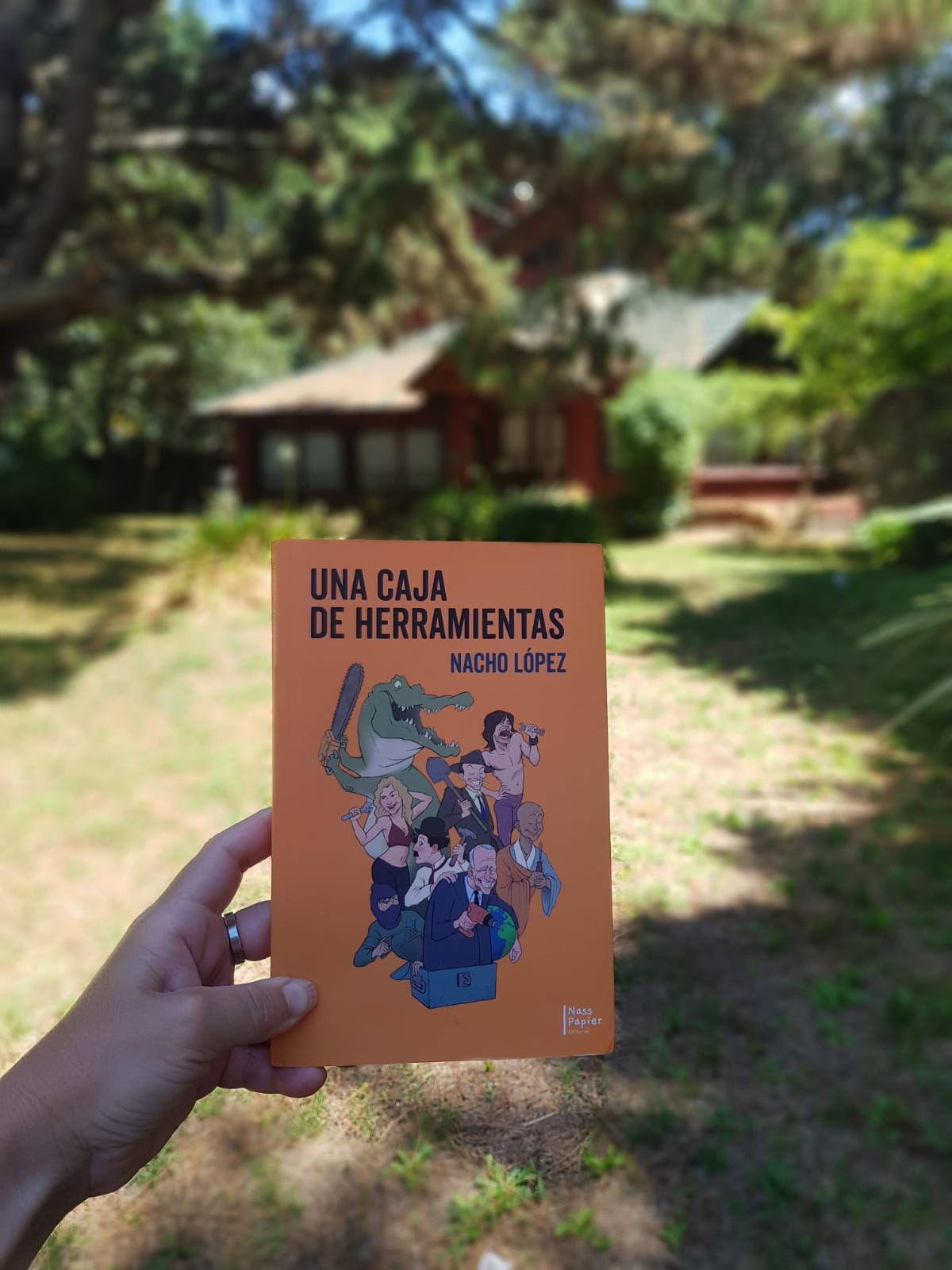

Una caja de Herramientas es un libro de mi autoría publicado en Chile a fines del 2024, les dejo el cuento porque los quiero.

Saludos.

Nacho.

—Fijate que tiene una vueltita atrás, nene.

Con esas palabras cerraba el trato el vecino que prestaba las herramientas en la manzana del barrio en la que viví en mi juventud. El trato era conmigo, no con mi padre que era el que me mandaba a buscar en ocasiones una llave francesa, una pinza, un martillo, un serrucho, un inflador o lo que necesitase en ese momento.

El responsable de traer de vuelta las herramientas a la casa del vecino era yo; no importaba que tuviera once años y que me robaran en el camino o que me abdujera un platillo volador; lo que pedía prestado lo tenía que devolver y en las mismas condiciones que lo había recibido. Una tortura china.

Nacido en un barrio humilde, tirando a pobre, en el que debido a la falta de trabajo y a los magros ingresos la mayoría de los adultos atendían las cuestiones más urgentes como clavar las chapas de un techo que se voló en medio de una tormenta o abrir las zanjas que se repletaban de agua que venía del arroyo cada vez que llovía mucho. Todas estas actividades eran a costa de Ernesto, un señor no muy mayor (pienso hoy con treinta y cinco años en mi espalda) pero que para ese entonces rondaría los cincuenta años y en ese entonces sí parecía viejo y era el único con la capacidad intelectual y monetaria de pensar en las posibilidades que brindaba tener una caja de herramientas sobre todo en una urgencia.

Esa es una de las cosas que les reclamo a mis padres. ¿Qué tan autosuficiente se pensaban que eran como para no prever que era necesario tener una caja de herramientas? ¿Tan crack sos para no necesitar de nada? Cuando decidieron formar una familia, ¿nunca se les ocurrió que un martillo y un par de clavos iban a ser necesarios para algo? Todas estas preguntas son las que siempre me hice a mí mismo pero jamás a ellos. Tener una caja de herramientas es pensar en que se puede presentar una ocasión para necesitarla, es contemplar que no todo en la vida se va a dar como uno lo quiere y que generalmente hay contratiempos; muchos de esos contratiempos no se solucionan teniendo una caja de herramientas en el galpón del fondo, pero muchos de ellos sí. Mis padres nunca contemplaron esa posibilidad y decidieron gastar su dinero en otras cosas.

Tengo que admitir que si bien éramos humildes cuando entraba un mango extra lo gastaban en idioteces. Teníamos videocasetera, que en su momento era un lujo. ¿Nos podíamos dar ese gusto y no comprar un martillo? Todas estas elucubraciones comenzaron a tomar forma en mi mente cuando fui creciendo y me di cuenta de que era el responsable de ir a pedirle a Ernesto todo tipo de cosas que nosotros no queríamos tener porque era más fácil pedirlas. Si se hubieran hecho cargo ellos de ir a buscar las herramientas y recorrer esa cuadra y media que había entre la casa de Ernesto y la nuestra, quizás no me hubiese molestado tanto, pero como yo era el mensajero, era el que se moría de vergüenza caminando esos pasos con la cabeza baja en mi viaje de ida y con la cabeza más baja en mi viaje de vuelta, ya que Ernesto me daba razones.

Ya el solo golpear las manos era traumático porque Ernesto, que vivía con su mujer, tenía un perro de los más irritables e hincha pelotas del mundo, así que cuando yo golpeaba las manos se ponía a ladrar del otro lado de la reja con muchas ganas de hacerme pedacitos en la primera de cambio en la que tuviera la posibilidad.

—Dice mi papá que si le puede prestar… —decía yo con la cabeza gacha.

— ¡Qué! ¿Qué hay que prestarle a tu papá ahora?

—Dice si le puede prestar un serrucho.

—¿Un serrucho? —repetía con un tono de asombro como si le hubiese pedido el esqueleto de un oso panda bebé.

—Si-si-si es que tiene…

—Sí, sí, sí. Ya sabe que tengo. ¿Y si no se lo quiero prestar?

Ese chiste lo repetía tantas veces que ya casi no tenía sentido; siempre dejaba esos puntos suspensivos en la conversación para disfrutar al ver mi cara cuando me ponía rojo de vergüenza.

—Ya te lo traigo —exclamaba Ernesto mientras se daba vuelta e iba puteando para el fondo. — ¡Fíjate que tiene una vueltita, nene!

Con eso generalmente terminaba la transacción que no era tal, porque yo no le daba nada a cambio y ahí volvía a casa muerto de vergüenza. Cuando terminaban de usar la herramienta, volvía sobre mis pasos a repetir el ritual, aunque ya con menos presión debido a que la vueltita estaba cargada de muchos menos momentos incómodos que el pedido inicial.

Con el tiempo entendí un poco más a ese buen hombre que prestaba las herramientas. Estaba cansado de vivir en un barrio lleno de ventajeros que esperaban que su vecino siempre le salvara las papas e hiciera por ellos lo que ellos no hacían por sí mismos. Además, en mi caso me mandaban a cualquier hora a buscar las herramientas: nueve de la mañana, dos de la tarde, ocho de la noche. No importaba. Pero yo sabía que en ocasiones le interrumpía la siesta a Ernesto y salía en calzoncillo y con la cara hinchada; esos días cuando hacía el recorrido hasta el galpón del fondo las puteadas se escuchaban más fuertes y eran muchísimas más.

Tengo que admitir que por más que le molestara, nunca me negó nada de lo que le fui a pedir. Solo una vez se ofendió de tal manera que juró que nunca iba a volver a prestarnos nada; fue cuando después de usar una llave francesa mi papá me la hizo devolver rota con la esperanza de que Ernesto no se diera cuenta. Por supuesto que se dio cuenta y cargó contra mi persona todo el odio y la bronca que esa situación le generaba. Es curioso cómo se popularizo la frase “no maten al mensajero” al mismo tiempo en que todos matan al mensajero.

Para disculparse mi mamá le hizo un bizcochuelo más seco que la mierda y yo se lo entregué en mano.

—Dijo mi mamá que le pide disculpas por lo de la llave francesa. No va a volver a pasar —repetí yo como quien dice un discurso de memoria en un examen oral.

Ese día su enojo fue tanto que ni siquiera agradeció el delicioso pastel carente de humedad. Simplemente se limitó a tomar el plato y se fue para adentro. El rumor de que Ernesto se atragantó con el bizcochuelo y su mujer le tuvo que hacer una traqueotomía para conservarlo con vida no se hizo esperar, pero nunca me lo pudieron confirmar, aunque no me extraña en lo más mínimo.

Fueron tantas las veces que le pedimos cosas que yo en esas diligencias fui testigo de distintas épocas la vida de Ernesto. El día que su hija mayor se recibió de la facultad, le pedí una cinta métrica. El día en que se enteró que iba a ser abuelo, yo le estaba golpeando las manos en la reja. El día que su mujer lo dejó, mientras ella salía de la casa con unas maletas a cuestas y él le juraba que volvería a sus brazos a los gritos con la cara hinchada del llanto, yo le fui a pedir una pinza.

Luego de eso y de que le echaran del trabajo (justo yo estaba en la puerta devolviéndole un martillo cuando le llegó el telegrama de despido), Ernesto se volvió más ermitaño, más parco. Las últimas veces que me prestó cosas lo hacía ya más en modo automático. Era la sombra del hombre que mandaba a la mierda enérgicamente a mi papá. El pasto que tenía en el patio del frente fue creciendo cada vez más; la casa comenzó a parecer más húmeda y triste. Todo se fue a pique hasta que una tarde, mientras iba camino a pedirle si tenía un alargue, vi un patrullero. Caminé unos pasos más y cuando pude chequear que había pasado algo me volví a mi casa. Mi padre, luego de mostrarme su fastidio por no poder cortar el pasto, salió a chusmear como buen vecino. Ernesto, que un día estaba, al otro día decidió no estar más.

Los rumores del suicidio comenzaron a esparcirse por todo el barrio, aunque nadie lo podía confirmar en aquellas primeras horas.

A los días, la hija del vecino generoso se apareció en mi casa con una caja grande. Pidió hablar conmigo.

—Esto te dejó mi papá a vos —fue lo único que dijo con un dejo de tristeza en su voz. Luego rompió en llanto. —Nos dejó, se fue. Se ganó la quiniela, acertó los seis números y desapareció para que nadie le rompiera las pelotas.

Dicho esto, se marchó casi corriendo.

Adentro de la caja de cartón había otra caja más, una enorme. Cuando la abrí reconocí muchas de las herramientas que Ernesto me había prestado en esos últimos años. También dejó una notita.

Esto te va a ayudar en un futuro para no terminar como tus padres. Lamento que no todos tengan la vida ordenada como deberían, pero que eso no te impida convertirte en una buena persona, generosa y atenta. Espero que te sea útil y gracias por bancarte todas las puteadas del mundo.

Ernesto.

Una Caja de Herramientas se consigue acá…

https://www.buscalibre.cl/libro-una-caja-de-herramientas/9789566380030/p/63036642